Project Description

소년. 사물의 집

글| 박현수 | 전시기획자

허명욱은 집을 짓는다. 그의 작업실 철문을 열면 겹겹 옻칠의 평면회화, 담백하고 옹골찬 크고 작은 그릇, 고졸한 쟁반, 감각적인 스피커, 세련된 테이블과 선반 등 여러 기물과 사진이 제각각 자리에서 집을 이룬다. 사물의 집이다. 이곳의 모든 것을 분류하고 구별하여 그의 작업을 규정하려는 의지가 순간 그 의미를 잃고 만다. 일상의 사물과 감상을 위한 작품을 구분하는 흔한 분류가 이곳 어디에도 마땅치 않기 때문이다.

허명욱의 작업은 수집이라는 행위와 밀접한 연관성을 가지고 이야기 된다. 그러나 작은 장난감 자동차부터 녹슬고 낡은 철판에 이르기까지 구체적인 물건 또는 특정한 시대적 맥락을 대상으로 하는 일반적인 수집의 범주 안에서 그 연속성을 찾기는 어렵다. 20세기 초 등장한 대도시의 새로운 미적체험에 주목한 발터 벤야민(Walter Benjamin)은 그의 저서 <아케이드 프로젝트>에서 “수집가에게 중요한 것은 사물이 가지고 있는 사용가치가 아니라 바로 자신의 취향과 관련 있는 애호가적 가치이다. 이 가치에 따라 수집가는 사물을 소유한다.”고 말했다. 취향과 관련 있는 애호가적 가치 그리고 이 가치에 따라 사물을 소유하는 자를 벤야민은 수집가로 지칭했다. 이에 따른다면 수집이라는 행위는 사용가치를 배제한 소유 그 자체를 목적으로 하는 행위이다. 허명욱의 행위를 단순한 수집이라고 말하기에 뭔가 석연치 않았던 까닭을 벤야민의 관점을 빌어 찾아보고자 한다.

2015년 ‘수집이 창조가 될 때’ 전에서 허명욱은 그의 작업노트를 통해 자신의 수집행위가 천성에서 비롯된다고 밝히고 있다. ‘낡고 때 묻은 것을 대할 때 오는 안도감, 그것들을 모아 곁에 두는 집착’ 이라는 설명은 사물의 ‘오래된 색’ 이라는 말로 정리되었다. 이것은 시간의 색, 시간의 흔적, 빛을 잃고 허물어져 사라지는 어떤 것으로 묘사되었다. 그의 본능적 감각이 맺힌 표면을 작가는 시간의 흔적이라고 부른다. 이것의 표피 아래로 잃어버린 시간을 서성이는 작가의 흔적이 숨어있다.

허명욱에게 애호가적 가치란 금전적 가치로 환원되는 물질적 기준도 혹은 다른 어떠한 외부의 기준도 아닌 그의 천성에서 비롯한 내적 취향이다. 이것은 대상의 본질과 너무나 가까이 쉽게 그대로 익숙해지는 아이의 감각과 연결되어 있는 것이다. 아이들이 듣고 보고 손으로 만지며 살아있는 온몸의 감각으로 세계를 지각하는 자연스런 방식처럼 그의 수집은 사물로 이루어진 세계와 관계 맺는 놀이이며 미적 감각의 유희이다. 이처럼 그가 수집한 대상들은 그저 그가 칠하고 벗겨내고 두들기고 조립하기 위해 바깥으로부터 운반된 놀이의 재료일 뿐이다. 그의 행위가 단순한 수집에서 나아가 채집의 성격을 띄고 있는 것은 바로 이러한 그만의 독특한 미적 질서 안에 자리 잡은 창조적 의미와 맞닿아 있기 때문이다.

언제나 같은 시간

다시 그의 수집을 이야기해보자. 그가 수집하는 오랜 시간은 무엇을 담고 있는 것일까? 그것을 사용했던 타인의 시간일까? 무엇이든 공평하게 낡고 녹슬게 하는 자연의 시간일까? 이 물음 이전에 왜 그는 이러한 것들을 그토록 모으고, 모으는 것으로 모자라 강제하여 낡게 만들며, 충분히 그 빛이 바래고 헤어졌을 때 염을 하듯 그 낡은 표면에 옻칠을 하는 것일까? 흔적으로 기억되는 시간은 누구의 것이며, 누구의 시간을 모으고 있는가? 무엇에 대한 기억이며 어디로부터 시작된 시간인가?

사진은 그의 작업의 시작점이 되었다. 이것은 죽음의 기록임과 동시에 찰나의 순간을 영원한 삶으로 박제하여 소유하고자 했던 안타까운 욕망의 도구였다. 과거로 사라지는 불안한 현재는 기억의 흔적을 덮는다. 이 불안정한 표면을 허명욱은 자신이 고정시킨 시간에 맞춰 색을 칠하고 다시 기록의 매체인 사진으로 봉인하였다. 이 과정은 빛바랜 물건의 표면을 겹겹의 옻칠로 올리고 벗겨내는 과정과 흡사하다. 머물다 사라질 기억을 염하고 봉인하여 자신이 멈춘 영원한 시간에 붙잡아 매려는 시도이다. 기억의 편집자로서 언제나 같은 시간 속, 그 존재의 역할이 시작된다. 나는 그 존재를, 그리고 그 시간을 소년이라고 부른다. 수집의 시간은 언제나 그 소년에게 맞춰져 있다. 소년의 빛이 차츰 상실되는 현실을 마주한 불안한 시간은 채집된 감각의 표면 위 소년의 빛으로 다시 되살아난다.

옻칠은 표면을 덮기 위해 그가 사용하는 재료이다. 곧바로 자신의 색을 보여주지 않으며 시간의 변화를 거듭하여 서서히 본래의 색과 빛을 드러낸다. 허명욱은 사물의 덮혀진 피부를 따라 미세한 틈을 갈아내며 축적된 표면의 층을 성글게 만든다. 그곳에 그의 감각이 침잠한다. 그의 감각을 붙잡는 빛깔이 밖으로 비춰질 때까지 이 과정은 되풀이된다. 어두스름한 어머니의 자개장에 달빛을 흘려내던 옻칠이 오늘 소년들의 피부를 덮고 있다. 기억을 봉인한 감각의 실체 위에 옻칠은 사물의 이름과 같은 것이 되었다.

소년

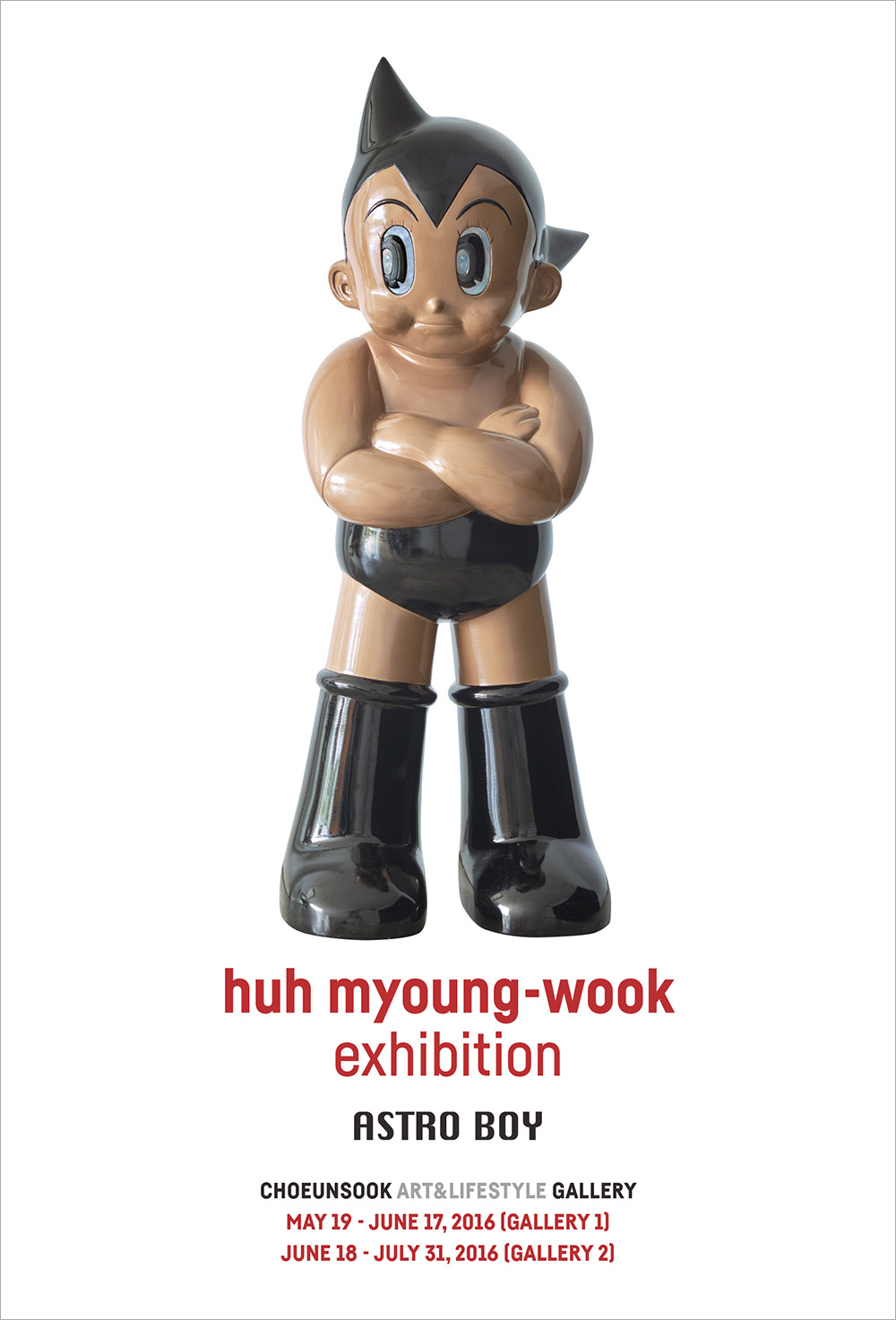

이번 전시에서 허명욱은 소년들을 세워두었다. 1미터 남짓한 소년 군상을 살펴보니 아톰이다. 아톰은 일본의 데즈카 오사무(手塚治虫)가 1952년부터 1968년까지 쇼넨(少年)지에 연재한 SF만화의 캐릭터다. 문화 현상으로 자리 잡은 아톰은 박사가 죽은 자신의 아들을 대신하여 만든 로봇 소년의 이름이다. 영원히 성장하지 않는 아톰은 엄청난 초능력의 힘을 부여 받았다. 소년의 모습으로 세상을 구하고 악당을 제압하는 아톰은 그 시절 어린이들의 꿈이자 분신과 같은 존재였다.

아톰은 완벽한 기계의 몸으로 언제나 같은 궤도를 도는 삶의 주인공이다. 그는 불안정한 소년기의 성장을 넘어선 존재이다. 어른의 질서를 벗어난 소년의 힘이 실체화된 대상이다. 성장이란 말로 이상적인 미래를 향한 희망이 이야기되지만 대상과 모호하게 혼재된 주체로서 소년들이 마주한 현실은 기대와 두려움이 하나로 엉켜있는 혼란의 과정이다.

전시장에 세워진 한 무리의 소년들은 자신을 비추는 거울에 둘러 싸여있다. 그리고 마주한 건너편에 이들을 바라보는 한 소년이 있다. 어린 왕자를 슬며시 연상시키기도 하면서 한쪽 발에 운동화를 끌고 서있는 소년의 상이다. 로봇 소년이 발산하는 당당한 자신감과 달리 그는 무심하고 심드렁한 표정으로 그들과 한 공간에 있다. 마주하는 아톰 군상을 보는 것도 같고 보지 않는 것도 같은 이 소년은 작가가 슬쩍 끄집어낸 시간의 채집자가 아닐까? 소년은 겁먹은 듯 초월한 듯 무심한 얼굴이다. 운동화 한쪽은 마저 벗으려는 것인지 신으려는 것인지 알 수 없는 어정쩡한 모습이고 두 손은 바지 주머니에 깊숙이 찔러 넣었다. ‘아주 어리지도 않고 완전히 성숙하지도 않은 사내아이’라는 소년의 정의처럼 어른도 아이도 아닌 경계의 존재로 어른의 세상에 대한 막연한 두려움을 무심한 얼굴로 가리는 듯 하다. 그 역시 소년이지만 이상적인 초능력 로봇 소년들과는 다른 층의 시간을 돌아다니는 자이다. 언제나 같은 시간에 멈춰진 존재인 아톰과 벌어지는 거리를 뒤로 하고 성장의 깊은 터널을 묵묵히 따라가는 현실의 소년이다. 지금 이 순간의 끝에서 다가오는 저 끝을 맞닿아 이으려는 소년의 노력이 자신만의 질서로 테두리 지어질 때 어른의 시간은 서서히 그 윤곽을 드러낸다.

이번 전시에는 각기 다른 시간의 소년들이 세워져 있다. 무리로 세워 놓은 소년들은 집단적 힘으로 더욱 강력해진 아톰이다. 같은 이름, 같은 얼굴들은 다양한 존재를 평평하게 밀어버리는 세상의 성장 논리에 길들어 있는 어른들의 얼굴이기도 하다. 모두 제각각 다양한 초능력을 부여 받았던 수많은 소년 아톰들은 이 시간 한 덩어리의 군상으로 자리 잡았다. 이것은 잃어버린 소년의 시간이 만들어낸 수많은 현재의 모습이다. 이들 앞에 허명욱의 소년은 여태껏 놓지않은 시간의 한 끝을 어른의 시간으로 기어이 끌고왔다. 멈춰있는 내밀한 흔적을 현실 어딘가에 매어두려는 그의 집착이 고집스런 소년으로 문득 출몰했다.

작가는 자신의 세계를 고유한 조형적 범주로 채워간다. 그러나 허명욱의 작업을 특정한 범주로 가두어 말할 수 없음은 그의 작업이 가지고 있는 예민하고도 유연한 경계성에 그 이유를 두어야 할 것 같다. 그가 세워온 경계는 고정된 영역의 범주를 두르는 것이 아니라 영역을 흐르는 시간 위를 부유하는 변화의 기록으로 존재한다. 고도가 다른 시간의 층들이 충돌하여 비켜선 자리가 진공의 공간이 되었다. 시간의 수집가로, 흔적의 채집가로 여러 층의 틈새를 다니며 주어 모은 사물을 위한 자리이다. 이 곳은 어느 시간 위에나 기대어 있었던 소년을 위한 사물의 집이다. 작가가 멈춰 세운 그 시간이다.

집을 둘러싸고 바깥으로 흐르는 시간이 색으로 내려 앉았다. 비스듬한 시간 위로 소년이 빛을 떠낸다.

2016.5.9